Сегодня хочу рассказать вам историю, которая поначалу звучит почти абсурдно: пирожки с картошкой, вокзальные буфеты и смертный приговор. Это реальное дело, рассмотренное советским судом в начале 1960-х.

В конце 1950-х годов в СССР начали внедрять новое оборудование — автоматы для массовой выпечки пирожков. Машины были удобные, производительные и позволяли экономить масло. Экономия выходила небольшой — примерно полтора грамма на каждый пирожок. Но на вокзале в Свердловске ежедневно выпекались десятки тысяч изделий, и в год получалась цифра, которая поражала даже проверяющих: больше пятнадцати тонн масла. Для системы общественного питания это были серьёзные показатели, но для отдельных людей — ещё и соблазн.

Руководители вокзальных ресторанов понимали, что можно поступить по-разному. Первый вариант — сообщить наверх об экономии, получить благодарность, возможно премию. Второй — продолжать списывать продукты по старым нормам, а разницу использовать в личных целях. История пошла именно по второму пути.

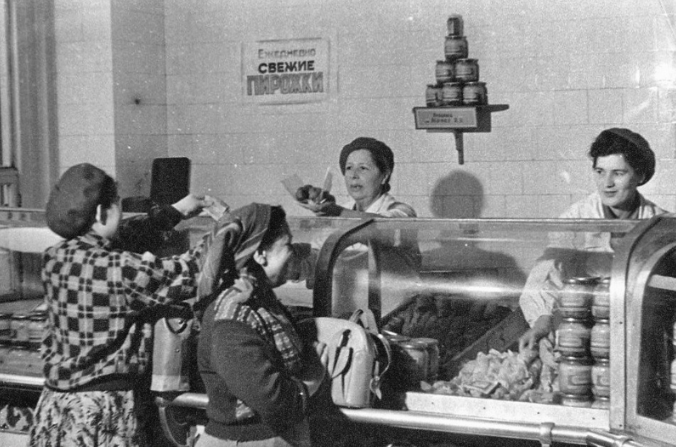

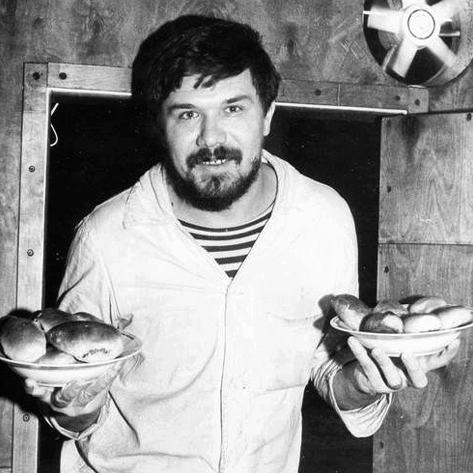

Сначала повара и их начальники просто забирали лишнее масло домой. Но быстро стало ясно: объёмы слишком большие, хранить продукт проблематично, сбывать оптом рискованно. Тогда родилась другая идея. Из «сэкономленного» масла, муки и начинки начали лепить дополнительные партии пирожков. Их продавали прямо там же — в буфетах и через уличных торговок, но деньги шли мимо кассы.

Схема работала около полутора лет. Участвовали в ней директора, их заместители, повара, буфетчицы. Каждый получал свою долю. Вырученные суммы оказались внушительными: кто-то покупал дачу, кто-то — автомобиль, дорогую мебель или редкие вещи. Часть денег и вовсе хранили «по-старинке» — в банках, закопанных в землю. Всё это вскрылось позже, во время следствия.

Почему же власти заинтересовались именно Свердловском? В других регионах стали отмечать: новые печи дают заметную экономию масла. Отчётность это подтверждала. А вот в Свердловске никаких изменений не было, цифры выглядели чересчур стабильными. Это вызвало вопросы. В начале 1962 года туда направили ревизоров. И тогда вся конструкция обрушилась.

Аресты пошли один за другим. Кто-то пытался уничтожить улики — жгли документы, сливали масло в канализацию, выбрасывали деньги, надеясь скрыть следы. Но это уже не помогало. Следствие установило, что схема работала с ведома руководителей.

На тот момент уголовный кодекс предусматривал за такие преступления до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Казалось бы, наказание серьёзное, но не смертельное. Однако летом 1962 года в кодекс внесли дополнение — знаменитую статью 93-1. Она предусматривала смертную казнь за хищения госсобственности в особо крупных размерах, если ущерб превышал десять тысяч рублей.

И вот тут случилось то, что потом обсуждали многие юристы. Преступления начали расследовать до появления новой статьи, но суд в феврале 1963 года применил именно её. В результате двое руководителей получили расстрельные приговоры. Остальные участники были осуждены на разные сроки — от трёх до пятнадцати лет. Женщины-заместительницы отделались десятилетними сроками, но и это было немало.

В 1961 году Рокотов, Файбишенко и Яковлев сначала получили восемь лет лишения свободы. Но после критики со стороны руководства наказание ужесточили, а затем был принят закон, позволяющий применять высшую меру. В итоге троих расстреляли, несмотря на то, что их преступления совершались до принятия нового закона.

История с пирожками стала ещё одним подобным примером. Государство давало понять: любые попытки нажиться за счёт социалистической собственности будут караться максимально строго. И неважно, речь идёт о валютных операциях или о «левых» пирожках с картошкой.

Сегодня эта история кажется странной и даже парадоксальной. Но в начале 1960-х она выглядела иначе. Страна боролась с расхищением имущества, а применение жёстких мер считалось способом дисциплинировать систему.

В итоге «пирожковое дело» вошло в историю как пример того, как новые технологии и банальное желание заработать породили крупную схему, которая закончилась трагически для её участников.